職域保健の現場から<61>シニア世代への健康支援 ~西日本旅客鉄道株式会社 広島健康増進センター 保健師 大町 智栄~

職域保健の現場で活躍されている方にさまざまな取り組みをご寄稿いただいている本連載。今年度は、高年労働者の健康管理・健康支援等をテーマにお届けしております。 今回、西日本旅客鉄道株式会社 広島健康増進センター保健師・大町智栄さんに、同社で行われているシニア世代への健康支援についてご紹介いただきました。ぜひご覧ください。(編集部)

会社紹介

弊社は、「人、まち、社会のつながりを進化させ、心を動かす。未来を動かす。」を社員の志に掲げ、北陸から九州北部までの2府16県の営業エリアにおいて鉄道事業を核に、鉄道ネットワークや「駅」という拠点を生かしたホテル、物販、不動産などさまざまな事業を行っており、現在約2万5,000人の社員が在籍しています。社員の健康を管理する「健康増進センター」は大阪・金沢・岡山・米子・広島の5つの拠点があり、産業医・保健師・作業環境測定士・事務が所属し、私たち保健師は、健康診断・事後措置、特定保健指導、医学適性検査、メンタルヘルス支援、職場の定期的な巡視など、社員の一人一人がいきいきと働けるように会社・職場と連携を図りながらそれぞれのエリアで社員の健康支援を行っています。

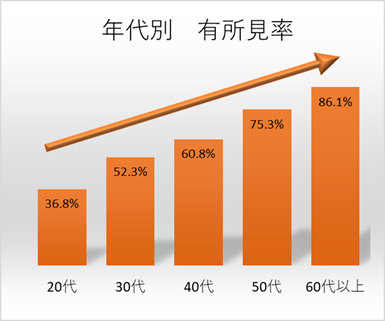

シニア社員の現状

弊社は40代後半から50代前半の年齢層の社員が極端に少ないという特徴があり、熟練した技術や知識の継承を進めていく上で経験豊富な高年齢社員は非常に大きな存在となっています。2006年からシニア再雇用制度が導入され、現在4,615人(16.1%)のシニア社員の多くが、乗務員(運転士・車掌)や駅業務、線路内の作業や高所作業、重量物や有害物を扱う機会の多い施設や電気系統、車両検修を専門とする車両系統などで活躍しています。

現場の第一線で、弊社の使命である鉄道の安全安定輸送の責務を担いながら、技術継承できることは強みであると共に、若手社員のよりどころとしてシニア社員がいることそのものが安心感にもつながり、貴重な存在となっています。

シニア社員に対する健康支援の取り組みについて

私の所属する広島健康増進センターでは、社員が加齢に伴う心身の変化を知り、継続的に健康の保持増進に取り組めるよう、60歳の節目を迎える社員を対象に、個別面談を実施しています。面談に向けて保健師間で、「心身の健康状態」「食習慣」「口腔機能」「体重変化」「運動・転倒」「認知機能」「喫煙」「ソーシャルサポート(社会参加の有無)」といったシニア社員をサポートするための視点を共有し、現状と将来の健康リスクの気付きを促すとともに、個々にあった支援を行っています。個別面談で改めて話を伺うと、健診結果だけでは気付けなかった健康課題や悩みが浮き彫りになることもあります。そのため加齢による身体機能の変化と自身の現状を把握したうえで対処できるよう社員のヘルスリテラシーを高める支援をするとともに、地域に戻ったのちも心身の健康を維持できるよう、退職後を見据えた情報提供なども行っています。

社内におけるシニア乗務員フォロー研修の展開について

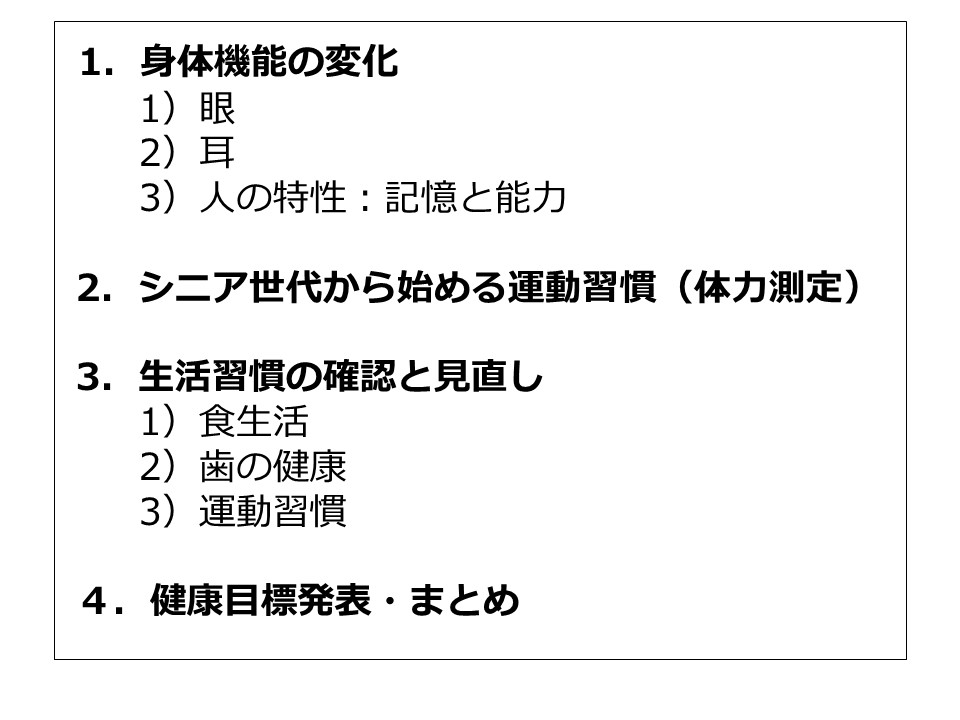

弊社においてはシニア乗務員が全乗務員の約20%に上ることを受け、乗務員の管理・育成を担当する本社管理部門と連携し、2019年度より「加齢の自覚」「働きがいの再確認」「仲間の存在の再確認」を目的とした「シニア乗務員フォロー研修」を実施しています。『今の自分を振り返り、実感し、これからを、らしく生きる』をテーマとした研修は、本社管理部門が担当する、仕事におけるモチベーションの維持向上・定年までの目標設定に関する講義と、保健師と理学療法士が担当する健康に関する体感型の講義の2部構成となっています。健康に関する体感型の講義においては、身体機能の低下を自覚しこれからの私生活及び業務の充実が図れるよう、受講者同士で日常生活を振り返り健康観などを話す時間や体力測定・記憶力テストなどを行っています(表1)。同年代が集まった研修であり、ディスカッションは活発で笑顔があふれ、受講者からは「体力測定を通じて思っていた以上に筋力が低下していると感じた」「食事や運動の大切さを改めて認識できた」「仲間と久しぶりに集まり、健康や仕事について話すことができて楽しかった」といった声が聞かれました。研修では自身の健康課題や、具体的な改善策を考える機会になったのではないかと考えています。

また、本研修では加齢による変化をマイナスに捉えるのではなく、これまで不規則な勤務でありながらも自身の健康管理に目を向けて取り組んでこられたからこそ、今日まで乗務員という責任ある職務を遂行できているという自己肯定感を感じてもらうことも大切に実施しています。

この取り組みが社内で水平展開され、2020年度からは駅業務に従事するシニア社員を対象に、WEB視聴による研修も開始されるようになりました。

表1 健康に関する体感型の講義の内容

今後の展望

加齢に伴う身体機能の変化や判断速度の低下などは、労働災害につながる危険性もあります。しかし、高年齢社員は長年体力仕事をしてきたという自負もあり、自身の身体機能や体力を過信してしまい、無理をすることでケガにつながるリスクも考えられます。そのため、今後社内の関係各所と連携し、危険が伴いやすい業務に従事する社員においても身体機能の低下を自覚し高年齢社員に合った健康管理と行動を考える機会を提供できるよう計画的に取り組んでいきたいと考えています。

そして、社員が加齢や自身の身体機能の変化を理由に働くことを諦めることなく、仕事を通じて自己実現やいきいきとした生活を送ることができるよう高年齢層に限らずあらゆる世代の社員に対して労働と健康のつながりを伝え、自ら考え行動できるきっかけを提供していきたいと思います。